لعلَّ أبرز الميِّزات في عهد المغول هو وقوع الهجرات لسكَّان مناطق في الجزيرة السُّوريَّة، أمَّا العهد العثمانيِّ وما بعد الغزو المغوليِّ فقد تميَّز بعودة السُّكَّان المهاجرين إلى مناطقهم، وتوطين البدو الرُّحَّل على امتداد الأراضيِّ السُّوريَّة، وهذا من الأسباب الَّتي أدَّت إلى ازدياد عدد سكَّان سوريَّة والَّذي كان في بداية العهد العثمانيِّ حوالي مليون وارتفع بنهايته إلى ثلاثة ملايين ونصف.

بقيت العشائر العربيَّة القادمة للمنطقة قبل الفتوحات الإسلاميَّة محافظة على دينها المسيحيِّ حتَّى القرن الرَّابع عشر، ومن هذه القبائل (طيء وعقيل) وكانت مدينتهم عرباناً وقيل باعربانا وفق المصادر السِّريانيَّة على حوض الخابور مابين رأس العين ونصيبين وأقام الرُّهبان السِّريان في مدينة تلِّ تنينير صلواتهم إلى أنْ دمَّرها تيمورلنك ( 1336–1405م ) إثر مروره بالمنطقة عام (1401م ) حيث حاول تطهير الأرض من سكَّانها السُّوريُّون، ومن نجا من هول المذابح وحملات القتل لجأ إمَّا إلى جبال الجزيرة” هكاري وطور عبدين وسنجار“ أو إلى عمق بادية الشَّام. ومنذ ذلك الوقت تحوَّلت عموم مدن وقرى الجزيرة “نصيبين، رأس العين، دارا، عامودا، تنينير، عربان، ليلان، عين ديوار، بارا بيتا.” إلى مناطق فقيرة غاب عنها وجهها الحضاري الَّذي طالما اشتهرت به على مرِّ العصور. وتلاشت بعد حملات المغول والتَّتر من أسماء المدن والمناطق في الجزيرة السُّوريَّة وظهرت بالمقابل أسماء لمدن جديدة في مطلع القرن العشرين. وشهد القرن الثَّامن عشر عودة السُّكَّان العرب المسلمين والسِّريان إلى الجزيرة السُّوريَّة. وكان من هذه العشائر البقارة وشمَّر والجبور والَّتي كانت قد دمَّرت قراهم، ومن هذه القرى بيازا وليلان وحلوا وخويتلا وعامودا، وهذه القرى تتوزَّع بالقرب من منطقة القامشليِّ، وقرى برابيتا وتل دارا وقصروا بالقرب من منطقة ديريك. وببداية القرن التَّاسع عشر ” ازدادت حركة تهجير السِّريان بشكل كبير وأعداد ضخمة من الأرمن من مناطق الجزيرة العليا السُّوريَّة كماردين وأورفه وديار بكر، والَّتي ضمت إلى تركيا أثر اتِّفاقية سايكس بيكو عام ( 1916م ) إثر المذابح الَّتي ارتكبها الأتراك وبعض العشائر الكرديَّة بحقهم ( كتائب الحميديَّة )” نحو الجزيرة السُّوريَّة بحدودها الحاليَّة، فقد قامت هذه العشائر الكرديَّة بمذابح للسُّكَّان السِّريان بين عامي (1905و1915م) وابقوا الأطفال ومنحوا للعوائل الكرديَّة لتربيتهم، بالرَّغم من أنَّ (خط التَّنظيمات الخيرية العثماني) الصَّادر عام ( 1856م ) الَّذي اتَّخذت فيه الدَّولة العثمانية خطوات إصلاحيَّة إيجابيَّة لخير رعاياها فأقرَّ السُّلطان كافَّة المبادئ الَّتي وردت في خطِّ كلخانة وأكثرما في الخطِّ يتعلَّق بحقوق الطَّوائف غير الإسلاميَّة ومصالحها…

ويمكن إجمال أهــمِّ النُّقـاط الَّتي وردت في خــطِّ التَّنظيمـات بما يلي:

1- إقرار امتيازات الطَّوائف غير الإسلاميَّة بعد إعادة النَّظر في تنظيماتها من قبل الطَّوائف، على أن تتقدَّم كلُّ طائفة إلى الباب العالي بمقترحات الإصلاح الَّتي تتَّفق مع ما طرأ على الدَّولة العثمانيَّة من رقيٍّ وتقدُّمٍ …

2- السَّماح للطوائف غير الإسلاميَّة بالحريَّة في ممارسة شعائرها الدِّينيَّة وبناء معابدها بشروط يتوافر فيها التَّسامح….

3-إعلان المساواة في المعاملة بين جميع الطَّوائف ومنع استعمال الألفاظ الَّتي تحطُّ من قيمة غير المسلمين، وتأمين الحرية الدِّينيَّة لأهل كلِّ مذهب….)[1].

وقال جوزيف أسمر (قبل الحرب الكونيَّة عام ( 1914-1918م ) كانت العشرات من القرى المنتشرة في الجزيرة السُّوريَّة والمحيطة بمدينة القامشليِّ قبل بنائها، عامرة مسكونة يعيش أبناؤها على الزِّراعة والتِّجارة والرَّعي في جو من السَّلام والاطمئنان، لكنَّ الدَّولة العثمانيَّة الَّتي كانت تحكم هذه البلاد ولأسباب سياسيَّة تمس كيانها أخذت تبث النِّزاعات والخلافات الدِّينيَّة والطَّائفيَّة بين أبناء المنطقة، واستشفَّ أبناء المنطقة ما تُبيِّته لهم والمذابح الَّتي ستنفذها بواسطة أزلامها من الاقطاعيِّين ومريضي النُّفوس فهرب المسيحيُّون إلى المناطق الحصينة والآمنة في طور عبدين، ولكنَّ البعض تَثَبَّتَ بأرضه وصعب عليه ترك ممتلكاته، فكان نصيبه الذَّبح، حيث وُضِعت السَّكاكين على رقابهم، وبُقرت بطون نسائهم، وذُبح أطفالهم ذبح النِّعاج كما حدث لإخوتهم في طور عبدين وماردين وغيرها بأساليب بشــعة وطرق دنيئة في أبشــع وأكــره جريمة جماعية في العصر الحـديث والقديم…)[2].

الحســكة :

تقع الحسكة على حوض الخابور الأوسط والَّتي كانت تُسمَّى الحْسِجه، وكانت موطن لبعض العشائر السَّيَّارة، وليس فيها غير ثكنة عسكرية صغيرة بُنِيتْ بعهد السُّلطان عبد الحميد فوق تل مشرف على نهر الخابور تقيم فيها قوة عسكريَّة عرفت بالبغالة نظراً لأنَّ أفراد تلك الثَّكنة كانوا يمتطون البغال، وكان هناك بعض الحوانيت الصَّغيرة يتسوق منها جنود الثَّكنة والعشائر، وكان يملك تلك الحوانيت عائلات سريانيَّة، وبدأت تكبر الحسكة من الفارين من مذابح الأتراك للمسيحيِّين. أمَّا أوَّل عقار في الحسكة فهو منزل بُني عام ( 1897م ) ويملكه رجل مسيحي واسمه عبد المسيح موسى ويلقَّب بعميس موسى وأخويه جرجس وحنا المعروف بـ “حنا القلعة مراوي “[3]. وورد في بعض الرِّوايات ان أول بيت هو للسيد عليوي السليمان من عشيرة الظفير بدير الزور أما عبد المسيح موسى “عميس موسى” فكان قد بنى خيمة على شكل براكة (كشك) عند المعبار على نهر الخابور مقابل حي غويران يبيع فيها حاجات العابرين وسيأتي لاحقا شرح ذلك

دَيْـُر الــــــــزُّورِ:

كانت مدينة دير الزور وفي بداية العهد العثمانيِّ إحدى المناطق الثَّلاثة المتربعة على ضفاف الفرات وهي ( الرَّحبة والعشارة ودير الزور ) البلدات الصَّغيرة على الفرات الأعلى، وكانت هذه المنطقة الصَّغيرة مركزاً للواء يتبع إداريَّا إلى ديار بكر، فقد اختاروها العثمانيُّون مركزاً لموظفيهم ووطنوا فيها عدداً من شيوخ العشائر لضمان أمن الطَّريق بين حلب ودير الزور وبالتَّالي لضمان أمن الطَّريق البري الَّذي يصل حلب مع بغداد، والَّذي يسير بمحاذاة وادي الفرات الأوسط، ولهذا اهتمَّت الحكومة العثمانيَّة بضبطه، وإحكام السَّيطرة على البدو فيه، فبنيت مدينة دير الزور على الضِّفَّة اليسرى للفرات ( الدِّير العتيق )، وأصبحت المدينة محطَّة للمسافرين بين بلاد الشام والعراق.

صور الدَّير العتيق بدير الزور

وزارها عدد من الرَّحالة العرب والأوروبِّيين ووصفوا عمرانها واقتصادها وطباع سكَّانها، وجاء في الوصف أنَّ بيوتها كانت متلاصقة فوق تل اصطناعي، وأنَّ “سكَّانها أقوياء البنيَّة، وأخلاقهم مهذَّبة، تستأنس بالغريب، وكانت محصولاتهم من القمح والشَّعير والقطن، إلى جانب بساتين حافلة بأنواع الفاكهة، وهي محاطة بسور وتصل إليها ترعة من الجهة الجنوبيَّة تنقل لها مياه نهر الفرات، وتحوي عدَّة أسواق تجارية أبرزها سوق الصَّاغة، وتعرَّضت لهجمات البدو الوهابيِّين عام ( 1807م ) طمعاً بنهبها نظراً لأنَّ الدَّولة العثمانيَّة لم تكن قد اخضعتهم، لانشغالها بحروبها، وهذا ما دفع الدِّيريِّين إلى الدِّفاع عن مدينتهم فاقتنوا البنادق وكانت بفتيل وصوانه، وأدَّى هذا إلى انكماش الدِّير داخل سورها علماً أنَّ المدينة حينذاك كانت تتبع إداريًا لإيالة الرَّقَّة. وكتب الشّيخ محمد سعيد العرفي عن ذلك في مقالة له وقال (وبعد استفحال أمر الوهابيين، واستيلائهم المرة الأولى على الحجاز سنة 1220هـ أرادوا أيضاً أن يحتلّوا ديرالزور بقيادة أحد شيوخهم المسمى “القعيط” فنزل بقرب البلد كضيف أولاً ثم هجم ليلآً بجنوده يريد احتلال مدينة دير الزور ـ قاعدة البلادـ بالآستيلاء على قصر الشباب المبنى خارج المدينة ـ هو اليوم شرقي دار الحكومة متصل بها ـ ومنه يدخلونها من باب الجسر الذي هو الباب الشرقي، لأن للمدينة بابين (الجسر) عند الجامع العمري، ويقابله في الغرب (باب الهواء ) عند العوير “يعرف اليوم بـ اَلْعِيْوِرْ”، فقتل القائد مع أكثر جيشه ولم ينج إلا النادر .)[4]

وفي عام (1858م) ثـارت دير الزُّور على الحكم العثماني مع مـــنطقة الفرات واستطاع الجيش العثماني إخضاع المدينة سـلماً، وفي عـام (1864م) حصلت معــركة بين الجيش العثمانيِّ المتَّجه إلى دير الــــزُّور لإخضاعها مجــدَّداً، لأنَّ العثمانيِّين شعروا بعدم إلتزام أهالي الدِّير بشروط بسط النُّفوذ ورفضها، وفي هذه المعركة قتل أكثر من عشرين جندياً عثمانيّاً، وجــرح كثير منهم، وقتل عدد من أبناء دير الـــزُّور وجـــرح منهم كثير أيضاً نتيجة القصف المدفعيِّ. وسُــمِّيت هـــذه السَّـــنة ” بسـَــنَةِ الـدَّﮔـة ” ولبطولة أبناء الدِّيــــر واستبسالهم خلَّدهم الأهالي بأشعارهم وأهازيجهم الشَّعبية ومنها:

الدَّﮔـة اللَّي سوّوها إعمامي مكتوبة عالباب العالي

ظلِّينــــــــــــــا نذبـــــــــــــــــــح بالتـَّـــــــــــالي حتَّى صاحوا الله وأكبر

وخـلال أعوام (1864-1866م) وزَّعت إدارة اللِّــــــواء الأراضي الــزِّراعيَّة على ضفاف الفرات بهدف تشـجيع الاستقرار وتنمية الــــزِّراعة، ووزَّعت سندات بالملكيَّة على الأسر حسب عدد أفرادهـــا، وكانت الملكيَّة بـــحدود (12) دونماً نظريـــاً، لكنَّها كــانت فعليـــاً تتجاوز(100) دونماً، مقابل دفع قرش واحد عن كل دونم سنوياً كضريبة للدَّولة.

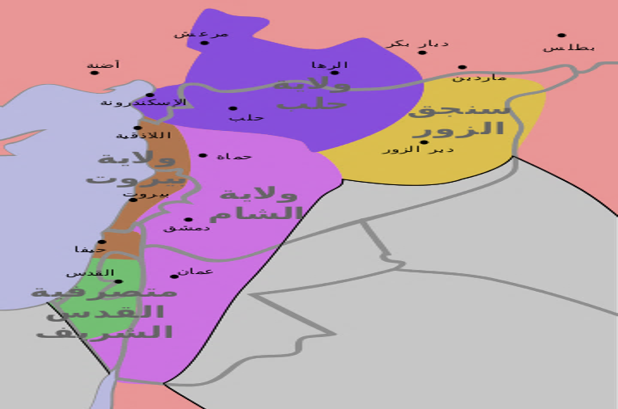

وشهدت المنطقة تمرُّداً آخر عام (1865 م ) وأدَّى ذلك إلى تحويلها إلى مــــركز للقائمَّقاميَّة وفك ارتباطها عن حلب، وتمَّ إِتْباعَهُ مباشرةً إلى الحكومة المركزيَّة في إستانبول. وكانت متصرفيَّة دير الزور إحدى ثلاث متصرفيَّات مرتبطة بالعاصمة إســـــتانبول مباشرةً هي متصرفيَّات: جبل لبنان، والقدس، ودير الزُّور. وضمّت متصرفيَّة دير الزور (محافظات الرَّقَّة ودير الزُّور والحسكة وناحية تدمر، وقسم من الموصل )، وامتدَّت حدودها الإدارية إلى منطقة عانة العراقيَّة.

وبدأ تأسيس المدينة بشكلها الحديث عندما عُيِّن خليل بك ثاقب الأورفليِّ قائم مقام لـدير الزُّور، وبدأ بعمران البلدة الجديدة منذ العام (1865م) وكانت قد استقرَّت فيها حامية عثمانيَّة بعد إخضاع عشائرها، واستقدم أناساً من أورفه من أصحاب المهن والبسْتنة والكتابة للعمل فيها، واستقرَّ معظم هؤلاء في البلدة. فبنيت أسواق دير الزُّور القديمة وسقفت بقباب سريريَّة من الحجر والطِّين ( سوق التُّجار وسوق النَّجَّارة وسوق الحدَّادين وسوق القصَّابين).

الســُّــوق المقبي بدير الـزُّور

وأنشأ داراً للحكومة وهي السَّرايا القديمة الَّتي تضمُّ حالياً مبنى قيادة الشُّرطة ومتحف التَّقاليد الشَّعبيَّة القديمة، والبوابة العثمانيَّة، ومقهى السَّرايا.[5] كما شُقَّت الطُّرقات وبني الجسر العتيق.

الجســر العتيق وجامع السَّــــرايا بدير الــــــــزُّور

وانشأت ثكنة عسكريَّة عرفت بثكنة الهجَّانة، كما بنيت الجوامع مثل الجامع السَّليميِّ والجامع الحميديِّ، وجامع السَّرايا والتَّكايا ( تكية النَّقشبنديِّ وتكية الشِّيخ عبد الله وتكية الرَّاوي )، وأخذت المدينة تتوسَّع بمحاذاة النَّهر من جهتيه الشَّرقيَّة والغربيَّة، وبدأت معالم التَّكوين الحضريِّ للمدينة بالوضوح.

الجامع الحميـدي بدير الـزُّور

وظهرت العديد من المباني الحكوميَّة والإداريَّة، كما ظهرت مناطق عمرانيَّة جديدة مهَّدت لقيام أحياء الشِّيخ ياسين وأبو عابد والرُّشديَّة بعام (1880م ). أمَّا حيُّ الحميديَّة الواقع في الجهة الجنوبيَّة الشَّرقيَّة من المدينة فتأسَّس عام ( 1893م ) وكان على شكل خطوط مستقيمة ومتقاطعة، وبعام ( 1900م ) أُلحِق حيُّ العثمانيَّة (الحويقة) إلى أحياء المدينة.

وقد وصفها الرُّوَّاد الَّذين زاروها منذ سنة ( 1574م ) إلى سنة ( 1924م ) ” كانت بيوتها متلاصقة فوق تلٍّ اصطناعيٍّ، وكان سكَّانها أقوياء البنيَّة وأخلاقهم مهذَّبة تستأنس بالغريب، وكانت محصولاتهم الحنطة والشَّعير والقطن والذُّرة، وكانت بساتينهم حافلة بأنواع الفواكه، وفيها شجر النَّخيل واللَّيمون والبرتقال، وكان شيوخها يلعبون الشِّطرنج، وكان عليها سور، تليه ترعة من الجبهة الجنوبيَّة تخرج من الفرات، وكنَّا نُسمِّي مكان تلك التُّرعة بشارع النَّهر، وعلى طرفه الصَّاغة “[6]. وقال العياش عن فترة حكم إبراهيم باشا على الدِّير ” ولماَّ استولى القائد المصري إبراهيم باشا بن محمَّد علي والي مصر على سورية (1831م)، دخلت الدِّير في حكم المصريِّين ووصلت الجنود المصريَّة إلى الدِّير والرَّقَّة والرَّحبة، بعد انتصار الجيش المصريِّ على العثمانيِّين في موقعة نزيب سنة (1839م)، ونزيب قرية صغيرة على ضفَّة الفرات الغربيَّة بالقرب من بلدة براجيك في الحدود التُّركيَّة ،ويُدعى القائد المصريِّ الَّذي جاء إلى الدِّير ” قفطان ” وعيَّن لها حاكماً يُدعى ” معجون آغا ” وربطت الدِّير بسنجق حماه وظلَّت تحت الحكم المصريِّ إلى عام ( 1255هـ/ 1839م )، ثمَّ عاد الحكم العثمانيُّ إلى سوريَّة وحصل الدِّيريُّون على بنادق من سلاح إبراهيم باشا، سُمِّيت الإبراهيميات، احتفظوا بها واستعملوها للدِّفاع عن أنفسهم، وعن بلدتهم ضد هجمات البدو والعشائر الطَّامعة دوماً بنهب البلدة “[7].

وفي عام (1868م ) تحوَّلت إلى متصرفيَّة تابعة للصَّدر الأعظم في اسطنبول وامتدَّت مســـاحتها لتشــمل محافظتي الرَّقَّـــــة والحســـكة أيضاً، وُمنح متصرفها صلاحيات واسعة، وأدَّى ذلك إلى زيادة عدد سُكَّانها[8]. ويشــكل العــرب جميع سـُـكَّان مدينة ومحافظة دير الزُّور ومنهم العرب السِّريان، مـــع وجــــود شــــبه بسيط للأكراد والأرمن، والقسم الأكبر من العرب ينحدرون من خلفيَّات عشائريَّة ” سيَّما قبائل الظَّفير وطيء البقارة والعقيدات ” أمَّا ريفها وفي القرن السَّابع عشر، يُلاحظ أن أغلب المدن الحاليَّة كالبوكمال والميادين والرَّحبة لم تكن قائمة، وأنَّ أغلبية السُّكَّان كانت من البدو وليس من سكَّان الحضر ريفاً أو مدناً. واستوطن في هذه المناطق عشائر العقيدات القادمة من وسط سوريَّة.

وفي عام ( 1874م ) هاجم العثمانيُّون مدينة دير الزُّور وفتكوا بها، فعندما شـــهدت المنطقة خلال هذا العام أيَّام قحط وجدب لم يستطع خلالها أبناء الدِّير والرِّيف تسديد الضَّرائب المفروضة عليهم من قبل العثمانيين، وقام المتصرف آنذاك برفــــع الضَّريبة من نصف ﮔراطة طحين إلى ﮔراطة[9] لتقديمها للجيش كغذاء، وانتقاماً من رفع الضَّريبة قام الدِّيريُّون بخلط الجص الأبيض مع الطحين، ثمَّ قامـــوا بترحيل النِّساء إلى الـــرِّيف، وبعد تناول الجنود الخبز ماتــوا في اليــوم التَّالي نتيجة خلــــط الجص بالطَّحين، عنــدها ثار غضب العثمانيِّين وجنَّ جنونهم وقرَّروا الهجوم على المدينة واستباحتها ونهبها عقوبــــة لأبنائها على ما فعلوه بهم.

أمَّا الشَّيخ محمَّد سعيد العرفيُّ وفي مقالته المذكورة سابقاً فقال عن ذلك (وفي سنة1280ه مَرَّ السِّردار عمر باشا والي “بغداد” وكانت مدينة “دير الزُّور” منقسمة على نفسها، وقواها منهوكة، من حروبها مع العشائر مع استمرار النِّزاع، وكان بعض المفسدين من الأُسَرِ الَّتي لاتزال مثـالاً للفساد والإضرار أشعل نار الفتنة بحركات جنونية حيث جمع من الأهلـين طحيناً كضيافة للعساكر التُّركيَّة فباعه منه بعد أن مزجه بالجصِّ، فحصلت المصادمة مع الجيوش العثمانيَّة الَّتي غُلِبَتْ في أوَّل الأمر، حيث أنَّ الأهليين متمرنون على السِّلاح أكثر من الجيش التُّركي، فقُتِلَ منهم مئات، ولم يُقْتَلْ من الأهلين شخص واحد، ولكنْ أعانه بعض الزُّعماء وعلَّموه مداخل البلدة ومواطن ضعفها، فضَرَبَ بمدافعه مأذنة الجامع الكبير فقلع رأسها، ولا يزال مشاهداً حتَّى الآن، ثمَّ دخل الجيش من “باب ” لأنَّه كان خلواً عن المحاربين حيث كانت الجبهة في الوسط، فأمر السِّردار بإباحة أعراض المدينة ودماء أهلها وأموالهم، “شأن الأتراك عندما يدخلون بلدةً عنوةً” فبقيت مدَّة كذلك، ثمَّ جاءت العشائر ونهبت المدينة حتَّى صارت قاعاً صفصفاً، فكانت نكبة عظيمة جدّاً. ثمَّ أناب عنه قائمقاماً عسكريّاً. وجعلها مربوطةً إلى بغداد بعد أن أخذ مائتي شاب استخدمهم جنوداً في”السُّليمانيَّة” إحدى المدن المربوطة في ولاية “الموصل”، وذلك عوضاً عمَّا تلف من جنوده . )[10]

أمَّا تسمية دير الزُّور فقد اختلف المؤرِّخون حول ذلك ،فقال المؤرِّخ العراقيُّ ” أحمد سوسة” إنَّ اسمها كان (شورا أو جديرته ) وهي كلمة سريانيَّة تعني الحظيرة. وخلال العصر السُّلوقيِّ سُميّت “ثياكوس”، وبعد قيام الدَّولة الأمويَّة سمِّيت للمرَّة الأولى “دير بصير”، وقيل إنَّ الدِّير المذكور هو دير قريب اسمه دير البصيرة. وفي عهد الخليفة الأمويِّ عبد الملك بن مروان عُرفت بدير حتليف وعُرفت بدير الرُّمَّان وورد ذلك في معجم البلدان لياقوت الحمويِّ، وببداية العهد العثمانيِّ عُرفت بدير الرَّحبة، ثمَّ عُرفت لدى القبائل السُّوريَّة في مناطق حوران وحمص وحماه بدير الشُّعَّار، وسمَّاها بعض الرَّحالة الأوربِّيِّين بدير العصافير لكثرة العصافير فيها، وعندما أصبحت سنجقا سُمِّيت سنجق دير الزُّور ” الزُّور” في لهجة المدينة العاميَّة تعني الغابة، كزور شمر وزور البو حمد وزور الغانم، وهي أزوار واقعة على ضِفَّة نهر الفرات الغربيَّة على طريق حلب دير الزُّور. وجاء في كتاب (البراهين الحسِّيَّة على تقارص السِّريانيَّة والعربيَّة ) للبطريرك أغناطيوس يعقوب الثَّالث: دير الزور أصلها دير زور أي الدِّير الصَّغير، وكان بالقرب منه الدِّير الكبير[11].

الـرَّقَّـة: جاء في تعريف الرَّقَّة لغة ً ” كلُّ أرض إلى جنب وادٍ ينبسط عليها الماء أيَّام المدِّ، ثمَّ ينحسر عنها الماء، فتكون مكرمةً للنَّبات، والجمع رِقاق ” لسان العرب وقال عنها ابن الكلبيِّ ” إنمَّا سُمِّيت الرَّقَّة لأنَّها على شاطئ الفرات، وكلُّ أرض تكون على الشَّطِّ ملساء مستوية، فهي رَقَّة…” فقه اللُّغة وأسرار العربيَّة ص228.

وقال عنها الخليفة العبَّاسيُّ هارون الرَّشيد “منازل الدُّنيا أربعة (دمشق والرَّقَّة والرَّي وسمرقند)”، فقد جاء في كتاب الرَّقَّة وشعراؤها في العصر العبَّاسيِّ د.مناور الطَّويل (عن ابن الكلبيِّ ’’ إنَّما سُمِّيت الرَّقَّة لأنَّها على شاطئ الفرات وكلُّ أرض تكون على الشَّطِّ ملساء فهي رقَّة).

ووصفها المسعودي بقوله:”هي حصينة، حسنة الأسواق، والعلم بها كثير “[12].

وقال عنها المقدسيُّ ” إنَّها طيِّبة، نزهة، قديمة الخطة، حسنة الأسواق، كثيرة القرى والبساتين والخيرات، ومعدن الصَّابون الجيد والزَّيتون.ولها جامع عجيب، وحمامات طيبة، قد ظُللت أسواقها، وبُربقت قصورها، وانتشر في الإقليمين ذكــــــــرها: فالشَّام على تخومها، والفــــرات إلى جنبها، والعـــلم كثــــــــــير بها …”[13].

بعد وفاة عياض بن غنم، تولَّى الرَّقَّة سعيد بن عامر بن خذيم، فبنى في الرَّقَّة وحرَّان جامعين، حيث بنى جامع الرَّقَّة من الآجر، واستعمل في بنائه أنقاض الرُّخام من المدينة القديمة (البيضاء)، وهو أول جامع يُبنى في الرَّقَّة، ومن الجوامع الأولى في العالم الإسلاميِّ، لكن للأسف اندثرت آثار جامع سعيد بن عامر، وأغلب الظَّنِّ أنَّها تحت أبنية حيِّ المشلب في موقع الجامع الأمويِّ (المنيطير) الَّتي كانت مئذنته موجودة حتَّى بدايات القرن العشرين، وبُنيت فوقه مدرسة زكي الأرسوزيِّ الابتدائيَّة.

وزار الرَّقَّة أبو الفداء وذكرها في تقويمه حيث يقول: “الرَّقَّة في زماننا مدينة خراب ليس فيها أنيس”.

وقد مرَّ بها السُّلطان “سليمان بن سليم خان “عام (1534م ) وفوجئ بخرابها، فقــرَّر أن يــعيد لها قيمتها التَّــاريخيَّة، ومكانتــها الحضاريَّة، كـــجزء مــن الامبراطوريَّة العثمانيَّة، وقد مرَّ بـ “الرَّقَّة” في طريقه إلى “بغداد”، بدليل وجود بعض الكتابات الدَّالة على أوامر صدرت منه لبعض الإصلاحات الإداريَّة، وقد نتج عن التَّقسيمات الإداريَّة لعام ( 1566م ) ظهور ولاية “الرَّقَّة”، وقد منحتها تلك التَّقسيمات حدوداً تمتدَّ إلى “الموصل وبغداد وحلب، وديار بكر”، فتكوَّنت بذلك ولايـــــــــــــة “الرَّقَّة”.وأُلحقـــــت بولاية حلب ثمَّ بولاية أورفه عام (1760م ) والَّتي كان يتبع لها ولايةً “الدِّير والرَّقَّة والخابورو حران وحلب وبني قيس”.

وزارها الطَّبيب الرَّحالة الهولندي (ليون هارت راوولف) عام (1574م ) وتحدَّث عن مبانيها في تقرير له وبَيَّن أنَّ المباني والأسوار كانت بحالة يرثى لها، وإنَّ التَّدمير الَّذي لحق بالمدينة إثر الغزو المغوليِّ لها، وبنيت بعض مبانيها، وحدث استيطان جديد مع إنشاء المراكز التُّركيَّة، وكنقطة ومحطة هامَّة لطرق الاتِّصال بين سوريَّة والعراق، ولم تكن حينها ذات أهميَّة تذكر. وفي عام (1650م ) قام الرَّحالة التُّركيُّ أولياء جلبي بزيارة إلى الرَّقَّة وقال عنها في كتابه (سياحة ناما) ” إنَّ الرَّقَّة كان فيها سكَّان ثابتون، وأنَّ التُّركمان قد دمَّروا المدينة وعلى أثرها أصبحت الرَّقَّة تابعة لأورفا، أديسا،”.

وبسط أحمد باشا الجزار نفوذه على ولاية الرَّقَّة عام ( 1757م ) لكنَّه عزل منها بعد فترة قصيرة. إنَّ أوضاع الرَّقَّة والمنطقة الفراتيَّة في القرن الثَّامن عشر لم يتحسن بشكل ملحوظ عمَّا كان عليه الوضع في القرن السَّابق، من ناحية تكرر الثَّورات والقلاقل الأمنيَّة، أكبر هذه الثَّورات كانت ثورة تيمور باشا عام (1790م ) وهو شيخ إحدى القبائل الكردية في المنطقة، والَّتي تعتاش من التَّجوال وتربية الماشية، وقد كان لتيمور من النُّفوذ على القبائل الأخرى ليس فقط في منطقة الفرات بل حلب وديار بكر أيضاً، بحث فرض الضَّرائب على القرى والقبائل في هذه المناطق، واحتفظ بها لنفسه واستولى على جميع المراكز الحكوميَّة الواقعة في ولايات حلب وديار بكر والرَّقَّة وأخذ في المراحل المتقدمة من عصيانه بسلب القوافل وشنِّ الغارات على السُّكَّان فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم بما فيها حلب نفسها، ولذلك فقد أناط السُّلطان بوالي بغداد “سليمان باشا” أمر القضاء عليه، على أن يعاونه والي الرَّقَّة “مصطفى باشا الكوسا” وواليي حلب وديار بكر، وقد حشد سليمان باشا جيشاً قوامه ثلاثون ألفاً وتوَّجه شمالاً إلى الموصل ومنها إلى أورفه حين هرب تيمور وتشتَّت أتباعه. وقد وقعت الحرب بين واليي الرَّقَّة وبغداد حول طرق اقتسام أموال تيمور باشا، وانتهى القتال بعزل والي الرَّقَّة لمصلحة بغداد، وفي عام (1800م) عين تيمور باشا المتمرد سابقًا واليًا على الرَّقَّة بعد أن عفا عنه السُّلطان ومنح له لقب الوزارة.

ويمكننا اعتبار عام (1864م) نقطة تحوُّل بالنِّسبة إلى “الرَّقَّة”، ففي هذا العام تمَّ تشكيل جديد للولايات العثمانيَّة، وقبل تشكيل الولايات العثمانيَّة حدثت اضطرابات في منطقة الفرات، وتحرَّكت القبائل ضد السُّلطة العثمانيَّة، وتمكنت قبيلة “العفادلة” القاطنة بالقرب من أطلال “الرَّقَّة” من الإيقاع بقوة عسكريَّة عثمانيَّة أرسلها “ثريَّا” باشا والي “حلب” لإخماد فتنة العشائر، ولكنَّ هذا الوالي تقدَّم بعد ذلك بقوة كبيرة قادها بنفسه واستطاع بها إخضاع القبائل المتمرِّدة واصطحب شيوخ هذه القبائل معه إلى “دير الزُّور” ومنحهم الأوسمة والنَّياشين وأجرى عليهم الرَّواتب لقاء تكفلهم بحفظ الأمن في المنطقة ، وكان من شيوخ منطقة “الرَّقَّة” شيخ عشيرة “الولدة” شامية الشِّيخ “سلامة الدَّندل”، وشيخ عشيرة “الولدة” جزيرة “حمد الدَّندل” الملقَّب “أبو رسان” وشيخ عشيرة “العفادلة” الشيخ “شلاش العلي”، وتمَّ في هذا العام تشكيل قائمقاميَّة “دير الزُّور” وعُيَّن لها قائمقام، وجُعلت “الرَّقَّة” ناحيةً ألحقت بـ”دير الزُّور” ، وتمَّ إلحاق قضاء “دير الزُّور” بولاية “حلب”.

وبعد ستة أشهر من ذلك جعلت “دير الزُّور” سنجقاً (متصرفيَّة) وجُعلت “السَّبخة” قضاءً، ألحقت به ناحية “الرَّقَّة”، وفي عام ( 1869م ) أصبحت “الرَّقَّة” مركز قضاء تابعةً لـ “دير الزُّور”، وجُعلت “دير الزُّور” مركز لواء ملحق بـ “حلب” وجُعل فيه متصرِّف وألحق به قضاء “الرَّقَّة”، وفي سنة (1885م) فُكَّ قضاء “الرَّقَّة” عن “دير الزُّور” وألحق بولاية “حلب”.

وقُسِّمت مدينة الرَّقَّة إلى قسمين، قسم قديم وتقع غالبية مساكنه داخل السُّور العبَّاسيِّ، وقسم حديث انشأته الدَّولة العثمانيَّة عندما وضعت أوَّل مخفر فيها والَّذي كان مــوقعه في بناء البريد الحالي، ويمتدُّ باتِّجاه مدرسة “الرَّشيد” الابتدائيَّة، وصولاً إلى مدرسة “الحرِّيَّة” الخاصَّة، وشكَّل هذا المخفر نواة للمدينة الَّتي بدأت تتوسَّع وتنتشر حوله،كما كانت هناك بضع أسر كانت تجوب المنطقة اعتباراً من عام ( 1863م) وهي سنة بناء المخفر العثمانيِّ عندما وجدت الحكومة العثمانيَّة صعوبة في حفظ الأمن في منطقة “الرَّقَّة”، إذ ما تكاد القوَّة العسكريَّة تغادر المنطقة، حتَّى تعود العشائر إلى حالة الفوضى، والصِّراع، فشُيِّد المخفر بهدف مراقبة عبور النَّهر، وحفظ الأمن. وكان هؤلاء الأفراد، عبارة عن أفراد يجلبون سلع الحياة البدويَّة، ويقومون بتموين القبائل البدوية، وشبه البدوية، وكذلك فلاحون قدموا من “أورفه”، و”براجيك”، حيث اعتادوا الزِّراعة على ضفتي الفرات، في أعقاب فيضانه، وكانوا يبيعون محاصيلهم قبل العودة إلى مواطنهم، أو جماعات هربت إثر نزاعات عائليَّة وعشائريَّة، خوفاً من ثأر الدَّم، أو كانوا من صغار الموظفين من أئمة وفقهاء، قدموا بسبب وجود السُّلطات العثمانيَّة، إمَّا لتعليم النَّاس تلاوة القرآن، أو لجمع الضَّرائب، أو لتسوية بعض الخلافات العارضة، وبدأت الكتاتيب مع بداية بناء المخفر العثمانيِّ حيث افتُتِح أوَّل كُتَّاب في حدود عام (1865م )، وهو كتَّاب الشِّيخ “محمَّد حاج إبراهيم”، وعند بناء الجامع “الحميدي” عام ( 1897م)، تمَّ بناء كتَّاب ملحق بالجامع، حيث أرسلت الحكومة العثمانيَّة بناءً على طلب أهل “الرَّقَّة”، الشَّيخ “الحافظ إبراهيم”، عام (1901م)، وقد كان قارئاً مُجيداً، يقرأ القرآن على القراءات السَّبع، ثمَّ تولَّى مفتي “الرَّقَّة” الشَّيخ “عبد الرَّحمن الحجَّار” الكُتَّاب، وذلك في الجامع “الحميدي”، حتَّى وفاته عام ( 1918م ).

وكانت بداية الاستقرار حول المخفر العثمانيِّ، وهكذا لعب تأسيس مخفر الدَّرك دوراً جوهريّاً في تثبيت المسكن في “الرَّقَّة” نهائيّاً، وبُني في نفس العام وعلى بعد مئات الأمتار، في الجهة الشَّرقيَّة من المخفر، مسجد بسيط من اللِّبن، وبدأ شكل الحياة الاجتماعية يأخذ بُعداً جديداً، وذلك ببناء السَّرايا، لإقامة القائم مقام، وقد شُيِّدت من اللِّبن، في نفس موقع المتحف الحالي، وكان بابها للجنوب، وقد أُلحِق بها سجناً اتَّجه بابه إلى جهة الشَّرق وأُنشِئت مساكن في الجهة الشَّرقيَّة المقابلة لها، وكان كل مسكن مؤلَّف من غرفتين ومطبخ، وخُصِّصت هذه المساكن لسكن موظفي الدَّولة الَّذين كان عددهم سبعة، بما فيهم القائم مقام، وقائد الدَّرك، ومدير المال، وكان سبب إنشائها هو عدم وجود بيوت للسكن في ذلك الوقت، وتشجيعاً للأهالي على فكرة الاستقرار.

وبعد توسع المدينة وازدياد عدد سُكَّانها، واستقرار الحياة الاجتماعية فيها، ازداد عدد موظفي الدَّولة ولم يَعُد البناء القديم يستوعبهم، لذلك عمدت الحكومة في عهد الرَّئيس “تاج الدِّين الحسنيِّ”، إلى هدم البناء القديم للسرايا، وبناء السَّرايا الجديدة الَّتي ظلَّت حتَّى الآن شاهدةً على مرحلة هامَّة من تاريخ “الرَّقَّة” ابتداءً من عام (1864م) عندما جُعلت “الرَّقَّة” قضاءً، ويَصف الرَّقَّة الدُّكتور الشَّهير “زاخلو”، الَّذي زار “الرَّقَّة” في عام (1879م) في كتابه (رحلة إلى سوريَّة وبلاد الرَّافدين) فيقول:(عدد السُّكَّان الحالي لـ”الرَّقَّة” لا يتعدى مئة نفس، من بينهم القائم مقام، والدَّرك، وكانوا من منشأ بدوي، وعددهم بين (30 – 40) رجلاً، كما شاهدْتُ عدداً من العطَّارين المهاجرين من مدينة “حلب”، شاهدت كذلك ما بين أربعة، إلى خمسة عشش بائسة المظهر، تقع في الشِّمال الغربيِّ، ونفس العدد تقريباً، على مقربة منها عند السُّور الجنوبيِّ، ومن هذا السُّور يستطيع الإنسان أنْ يرى الأرض المنبسطة، الَّتي تؤدِّي إلى سفينة عبور الفرات، العمل الوحيد للقائم مقام هو جمع العُشر من البدو التَّابعين للدولة التُّركيَّة ـ عمل يتمُّ على الأغلب في الأشهر الأولى للسنة ـ ويقوم في يوم غير معين، بمرافقة الدَّرك إلى بيوت الشَّعر، ويأمر بجمع الماشية ويبدأ بالإحصاء، ويأخذ العُشر، بعد المساومة المشهورة في بلاد الشَّرق، وفي نفس الوقت يفتش عدد من أفراد الدَّرك، في الأنحاء المجاورة للمنزل بحثاً عن ماشية، قد تكون أُخفِيت عنهم، ونادراً ما تدفع الحكومة الرَّاتب للقائم مقام، وللدَّرك، وإذا تمَّ ذلك فبقدر غير كاف، لذلك يسعون لاستغلال أيَّة مناسبة، أو فرصة للحصول على أيٍّ شيء، كما شاهدْتُ عدداً من جباه الضَّرائب، وكان بجانب القائم مقام، موظف من الحكومة التُّركيَّة، يُسمَّى “محاسبتجي”، وكان القائم مقام يعاملني مثل أي شخص من رعاياه، فإذا أهداني بطَّةً، فإنَّه يريد بدلاً عنها زجاجةً، من النَّبيذ أو العرق، ويتكلَّم أهل “الرَّقَّة” اللَّهجة العاميَّة للصحراء العربيَّة)».

ومن خلال هذا الوصف للدِّكتور زاخلو يتبين أنَّ أوَّل مظهر من مظاهر الاستقرار السُّكَّاني في “الرَّقَّة”، بدأ بين عامي ( 1878- 1879م ) وإنَّ أوَّل بيت يمثِّل الاستقرار بُني في عام ( 1879م ).

وبدأت بعض عشائر البدو تتوطَّن تدريجيّاً فيها، كما تجمَّع الأوائل الَّذين أسَّسوا المدينة في اتِّحادَين محلِّيَّين هما ” الأكراد” ( الَّذين استُقْدِمُوا من المناطق الشِّماليَّة في الجزيرة والَّتي أصبحت الآن من ضمن الأراضي التُّركيَّة وورد ذكرهم في أرشيف الوثائق العثمانيِّ) و” العشاريُّون”( نسبة إلى العشارة جنوب الميادين). والَّذين قدِموا إلى الرَّقَّة كعوائل ولأسباب اقتصادية ونزاعات عشائريَّة، وسمَّى البــدو هــؤلاء العشــائر والَّتي اســتظلَّت بحمايـــة الدَّرك التُّـركيِّ في الرَّقَّــــة (بالغول) أي سكَّان مخفر الدَّرك، وكــان هنـــاك عــــدد مـــن العائـــلات العربيَّة في حلف” الأكراد” المنحدر من طيء والمليين والدِّليم. وهذا الحلف كان يشهد بعض التَّوتر والصِّراع على موارد الأرض المشاع الَّذي كان يُوزَّع سنويَّا بين الإتحادَين، وكان في تلك المنطقة عشائر الفدعان (عِنِــزَة) والمسيطرة عليها من تلِّ أبيض إلى مشارف حلب، والَّتي اعتمدت عليها السُّلطات العثمانيَّة في حماية طريق حلب-منبج-أورفه. واستقبلت الرَّقَّة عدداً من المهاجرين الأتراك من سكَّان براجيك (البراجكلية)، واستقبلت بين عامي ( 1906م – و1917م ) حوالي (200) عائلة جركسيَّة من قبائل فبرداي بقيادة طالوستان أنزور وقبائل يجدوغ، ومنحتهم البلدية العثمانيَّة أراضٍ لزراعتها. انضمَّ المهاجرون إلى تحالف أو تعاقد (الغول) المؤسِّس للبلدة عبر حماية آل العجيلي لهم. ومن ثمَّ انتقل حوالي ثلاثة أرباع هذه العائلات من الرَّقَّة إلى أماكن أخرى في منبج والشِّمال الغربيِّ في حلب. ثمَّ أخذت تفد بعض الموجات الصَّغيرة من عشيرة السَّخانيِّ والجبور والنِّعيم. كما قدمت 150 عائلة أرمنيَّة مهجَّرة قسريّاً من أورفه. إنَّ هذه الحركة السُّكَّانيَّة في تلك المناطق جعلت من سكَّان الرَّقَّة مؤلفين من عرب منحدرين من عدَّة عشائر عربيَّة ( بو بدران، عقيدات، شمر، موالي، طيء، دليم)، ومن أكراد ينحدرون من عشيرة المليَّة في نواحي أورفه وشرقي ديار بكر، وأتراك ينحدرون من براجيك، وجراكسة وشيشان، وأرمن.

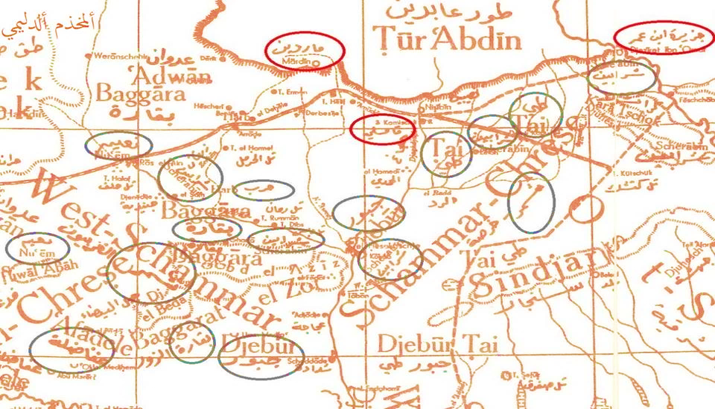

خارطة توزُّع العشائر في الجزيرة السُّوريَّة بين عامي 1889(-1929م ).

وخلاصة ما بيَّناه عن الرَّقَّة وبقيَّة مناطق الجزيرة السُّوريَّة في تلك الحقبة فإنَّنا نستطيع القول ” إنَّ الانقلاب الجديد في حياة تلك المناطق قد حدث في نهاية القرن التَّاسع عشر الميلادي، وبدأ الاستيطان الجديد لمجمل وادي الفرات والجزيرة السورية، إذ كانت خفيفة ومع مرور الزَّمن تكوَّنت مجموعة من المدن ومن بينها الرَّقَّة “.

[1]- الإدارة العثمانية في ولاية سورية – عبد العزيز محمد عوض ص26. [2]- من نصيبين الى زالين ص35

[3]- محاضرة للدَّكتور منير أنطون اليوسف – منشورة في المجلة البطريركية الإعداد / 218 -220 عام2002 . [4] – من مقالة للشيخ محمد سعيد العرفي نشرت في مجلة المعرفة المصرية ـ السنة الأولى ـ الجزء الرابع عام 1931م شهر آب [5] – ويكبيديا (الموسوعة الحرة ) [6]- حضارة وادي الفرات –عبد القادر عياش ص 149. [7]- المرجع السابق ص 150. [8]- المرجع السابق ص 151. [9] – مقياس لوزن كافة أنواع الحبوب ويعادل 30كغ وهو مصطلح محلي وكانت

تستعمل (التنكة ) في الكيل والتي تعادل عشرين كغ بحيث تكال تنكة ونصف

للكراطه

[10]- من مقالة للشيخ محمد سعيد العرفي نشرت في مجلة المعرفة المصرية ـ السنة الأولى ـ الجزء الرابع عام 1931م شهر آب – وقد ذكر لنا احد الأصدقاء ان أحد اجداده كان من بين هؤلاء المائتين الذين اخذهم الجيش العثماني ومنذ ذلك التاريخ لم يعرف مصير هؤلاء. [11]- حضارة وادي الفرات لعياش. [12]- معجم البلدان 2/59 . [13]- أحسن التَّقاسيم. 141.

المعلومات مأخوذة من كتاب الجزيرة السورية بين الحقيقة والوهم

لمحة عن الكاتب:

ياسر ياسين العمر

سورية – مدينة دير الزور – تولد عام 1960

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 1978

الانتساب الى نقابة المحامين فرع دير الزور عام 1989

شغل منصب امين سر نقابة المحامين بديرالزور وترك هذا المنصب 2012

اتبع دورات عديدة في التحكيم

وحصل على شهادات تثبت اتباعه لتلك الدورات من غرفة التحكيم العربية وغرفة باريس .

-محكم لدى المركز الدولي للتوفيق والتحكيم والخبرة بسورية

-محاضرا سابقا في برنامج الأمم المتحدة للمنح الصغيرة

-متبع دوره في إدارة المجتمعات الاهلية

– عضو في اتحاد المؤرخين العالمي

– عضو في هيئة القانونيين السوريين

دير الزور هنا … ديرالزور

دير الزور هنا … ديرالزور